田町は“東京サウスゲート”へ──歴史と再開発が生む不動産投資の新たな可能性

江戸時代、南の玄関口として栄えた田町は、現代においても東京の“サウスゲート”として再び注目を集めています。歴史的には東海道の起点として物流と人の流れを支え、幕末には江戸無血開城の舞台となったこの地は、今や山手線・京浜東北線・都営三田線が交差する交通の要所へと進化。

近年では「msb Tamachi」や「田町タワー」などの大型再開発が進み、品川〜高輪ゲートウェイ〜田町を結ぶ一体的な都市整備が加速。さらに、リニア中央新幹線の開業を見据えた再開発計画も続々と進行中です。

歴史と未来が交差する田町は、まさに“不動産未来投資”の象徴。国際都市・東京の南部で、資産価値の上昇が期待されるこのエリアに、今こそ注目すべき理由を解説します。

江戸の南門であった田町

田町駅前には第一京浜が通っていますが、これは五街道の一つである「東海道」でした。江戸から東海方面への主要道路となり、様々な物流の他、庶民の旅や大名行列なども通った道です。この東海道の発展とともに田町エリアも発展してきました。

田町駅近くの「札の辻」には江戸時代には高札場(こうさつば)(※)となり、様々な知らせを高札を通じて周知する場所となっていました。当時から情報発信の場として庶民の生活にも重要な拠点であったと考えられます。

さらに札の辻には江戸の「芝口門」が作られ、江戸の南側の入り口となりました。その後江戸の街の拡張により高札場と入口は高輪大木戸に移転しました。

ちなみに日本全体の地図を作った伊能忠敬が測量の起点としたのが高輪でした。

(※)江戸時代、幕府からの通達を掲示した場所

江戸無血開城の会見場所である田町

幕末期には幕府と新政府の戦いが激化し、戊辰戦争で江戸での大きな戦いが想定されていましたが、幕府側の勝海舟と新政府の西郷隆盛の会見により江戸城の無血明け渡しが決まり、江戸の戦いが回避されました。この会見が行われたのが薩摩藩の屋敷のあった田町でした。江戸で戦いが始まった場合は江戸の街を焼き払う事も計画されていたと言われていますので、まさに江戸を救った場所になります。

歴史を見ると例えば京都では古くから大きな争いがあり、古くは南北朝時代(1336年~)、応仁の乱(1467年~)から、幕末期には「鳥羽・伏見の戦い」や「禁門の変(蛤御門の変)」など、多くの戦で京都の街は幾度となく消失・荒廃してきました。それと比べて江戸(東京)は徳川家康が国内を安定させてから街が発展したため大きな戦もなく、さらに幕末の争いも回避されたため、江戸の発展は明治維新後も続く事になりました。

田町付近には海の上に鉄道が運行

1872年(明治5年)に日本で最初の鉄道が新橋~横浜間に開通し後に東海道線となります。田町付近にもこの鉄道が通っていましたが、当時はなんと海の上を通っていたそうです。

その後、線路の西側(内陸側)は明治時代に埋め立てられ、「田町」駅は1909年(明治42年)に埋立地に開業しました。その後も東側(海側)の埋立てが続く事になります。田町駅開業後は工場などが多く進出し就業人口も増加、住宅需要も押し上げました。

山手線と京浜東北線の利用できる「田町」

現在の田町駅は山手線と京浜東北線が利用でき、また都営三田線の「三田」駅も隣接しています。東京駅と品川駅の中間に位置し、ビジネスエリアとして大きく発展してきました。

日本電気本社のある「NECスーパータワー」を始め多くのオフィスビルが建設されています。さらに慶應義塾大学や戸板女子短期大学などの大学もあり学生も多い街です。

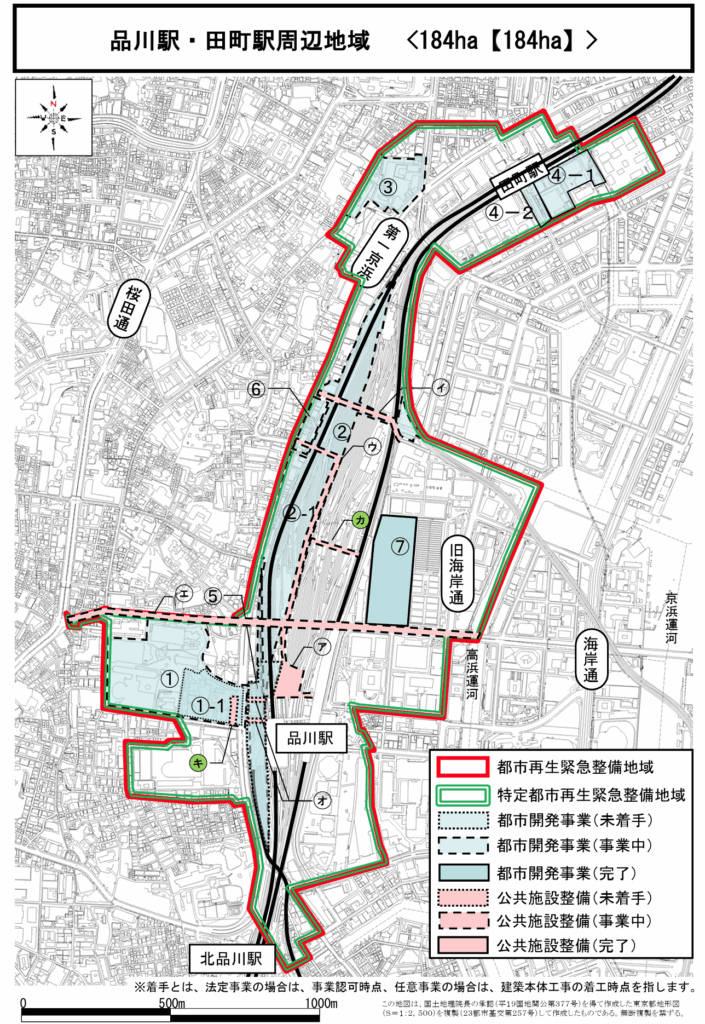

また品川駅から田町駅にかけて「都市再生緊急整備地域」に指定されており、品川から高輪ゲートウェイ、田町にかけて総合な開発も期待されます。

都市再生緊急整備地域「品川駅・田町駅周辺地域」

田町駅周辺の近年の再開発

田町駅周辺は多くの再開発設計画があり、まさに「建設ラッシュ」の状態と言えます。

田町駅芝浦口には「msb Tamachi(ムスブ タマチ)」が2020年に開業しています。広大な敷地に「田町ステーションタワーS、N」のツインタワーなどのオフィスビルやホテル「ブルマン東京田町」、港区の公共複合施設である「みなとパーク芝浦」、「愛育病院」や小学校、公園などの施設があります。駅直結のオフィスビルであり多くの上場企業の本社などが入居しています。

田町駅前の森永プラザビルの隣には29階建てのオフィスビル「田町タワー」が2023年に竣工、下層階には商業施設「田町タワーモール」が開業しています。

2023年には札ノ辻の交差点付近に地上42階建ての「東京三田ガーデンタワー」が竣工しました。「東京三田サウスタワー」「三田ファーストビル」のツインビルなどと並び、第一京浜沿いも高層ビルの建ち並ぶ新たなビジネス街となっています。

またマンション業界の中では超高級マンション「三田ガーデンヒルズ」(現在坪単価3000万円以上)の出現により都心エリアのマンション平均価格を一機に押し上げました。

今後期待される再開発

今後も田町駅周辺では多くの再開発が予定されています。田町駅周辺は多くのオフィスビルが建設されていますが、今後は大型の再開発により高層ビルが増えていく可能性があります。但し近年では建設現場における着工の遅れ、工期の長期化問題もあり再開発の完成時期については不透明な部分もあります。しかし逆に考えれば竣工までの期待できる時間が長くなるというメリットも併せ持っています。

(1)「田町駅西口駅前地区開発計画」

田町駅西口駅前地区開発計画として「田町タワー」に隣接する「森永プラザビル」の建替えが進んでいます。地上23階の複合ビルでバス・タクシーの乗降場の整備や駅前広場、歩行者デッキの拡充などが予定されています。2033年度竣工予定です。

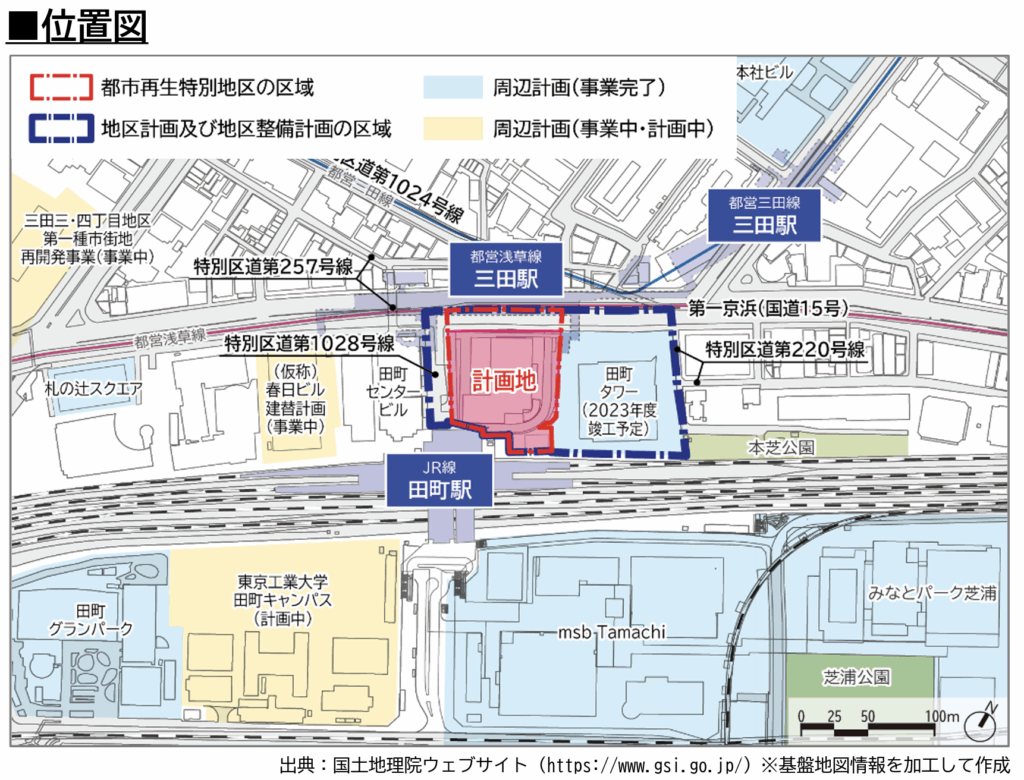

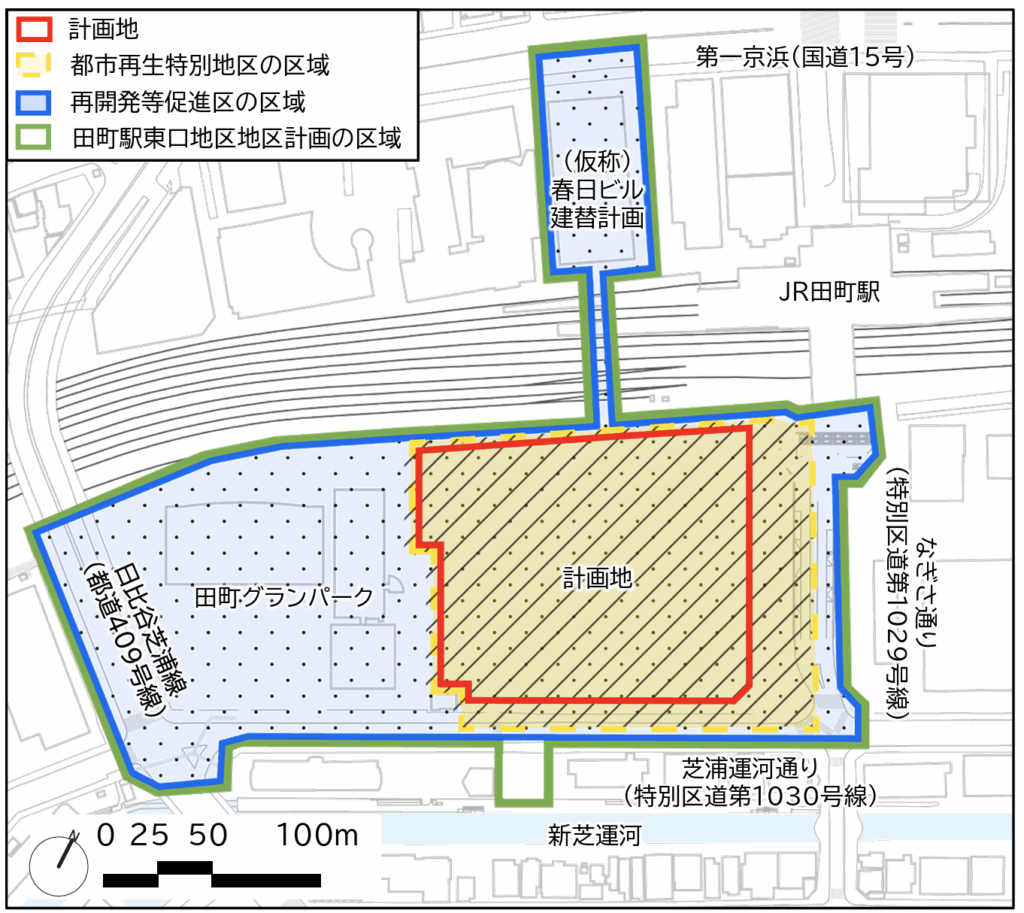

(2)「田町駅東口地区」再開発

田町駅東口前、「ムスブタマチ」の南側では「田町駅東口地区」再開発が進行しています。A街区では「東京工業大学附属科学技術高等学校※」が目黒区大岡山に移転し、敷地を民間に貸して再開発を進めるものです。地上39階のビルとなりオフィスや低層に大学の施設などが入る複合棟となります。国家戦略都市計画建築物等整備事業に定められ2033年竣工予定です。学校側では賃料収入により研究などの投資する事ができ、産学融合のプロジェクトとも言えます。

これは大学法人の規制緩和により遊休地を貸し付ける事が可能になったために実施されました。四ツ谷の「ソフィアタワー」でも上智大学がキャンパス内にオフィスビルと大学施設の複合棟を建設した例もあります。

隣には住居とオフィスの複合棟、地上35階建ての「田町グランパークタワー」やタワーマンションなどが1996年に建設されています。

線路を挟んだC街区では春日ビル建替計画である「ミタマチテラス」計画が進行しています。

※2025年4月1日、東京工業大学と東京医科歯科大学との合併により「東京工業大学附属科学技術高等学校」は「東京科学大学附属科学技術高等学校」となりました

(3)(仮称)三田三丁目プロジェクト

森トラストによる札の辻再開発で、札の辻交差点の「三田ガーデンタワー」などの道路を挟んで反対側となります。「高輪ゲートウェイシティ」の1街区である「高輪ゲートウェイシティレジデンス」にも隣接したエリアとなります。

「三田3丁目MTビル」「三田43MTビル」「三田MTビル」などの跡地に高さ180メートルのビルが建設され2031年度竣工予定です。

田町駅と高輪ゲートウェイ・泉岳寺駅などの中間に位置します。品川~高輪ゲートウェイ~田町と一体化した街が形成されてきており、多くのオフィスビルの建設で「第二の丸ノ内」となる可能性もあります。

東京サウスゲートの一体的な発展と不動産投資に与える影響

リニア中央新幹線の開業が2034年ごろとなる見通しとなっていますが、2030年度にはこうした東京のサウスゲートで多くのプロジェクトが完成する予定です。

江戸時代に東京の南門であったこのエリアは羽田空港からの入り口でもあり現代でも大きな役割を担っています。

不動産投資はいわば「不動産未来投資」とも言えます。国内だけではなく、世界が注目する東京サウスゲートエリアは国際色豊かな街として今後さらに大きく変貌していきます。

東京近郊の多くのエリアにも交通アクセスが良く、マンション投資の立地としてふさわしいエリアも拡大していくと考えます。