頻発するゲリラ豪雨による被害は火災保険で補償される?

2025年6月は、月平均気温の基準値からプラス2.34℃となり、統計を開始した1898年以降の6月として1位の高温となりました。梅雨が明け本格的な夏になると、厳しい暑さとともにゲリラ豪雨のことが心配されます。ゲリラ豪雨は、規模が小さく、突発的に起こるため、事前に予測することが難しいといわれています。大雨やゲリラ豪雨といった自然を相手に事前対策として必要なことを確認しておきましょう。

ゲリラ豪雨が増加傾向

夏と言えば、空に太陽、そして大きな入道雲が思い出されますが、最近では酷暑のため、夕立程度の雨では済まなくなってきました。近年、日本では気候変動の影響を受けて、豪雨や大雨の頻度が増加しています。その中でもゲリラ豪雨は、時間雨量が50mmを超えるような大雨が短時間に降ることをいいます。その降水量においては治水対策の想定を上回ることも多く、予想を超える災害がもたらされています。

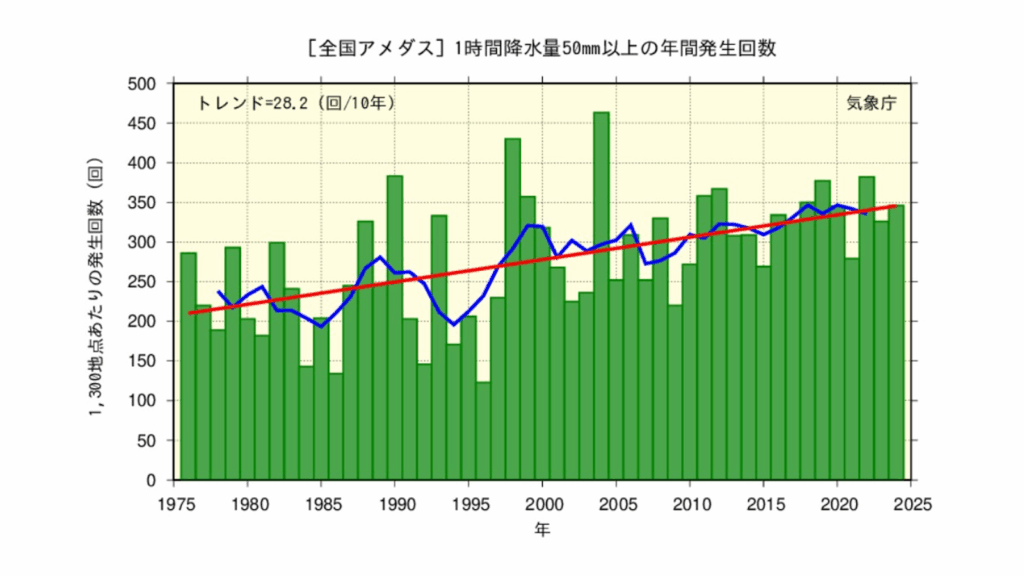

気象庁のアメダス(地域気象観測システム)の観測データからも、観測地点1300地点あたりの大雨の年間発生件数が増加していることがわかります。次の表は、1時間降水量50mm以上の発生回数です。緑の棒グラフは年間の発生回数、赤の直線は長期変化傾向です。右肩上がりに発生件数が増えています。

<1時間降水量50mm以上の発生回数>

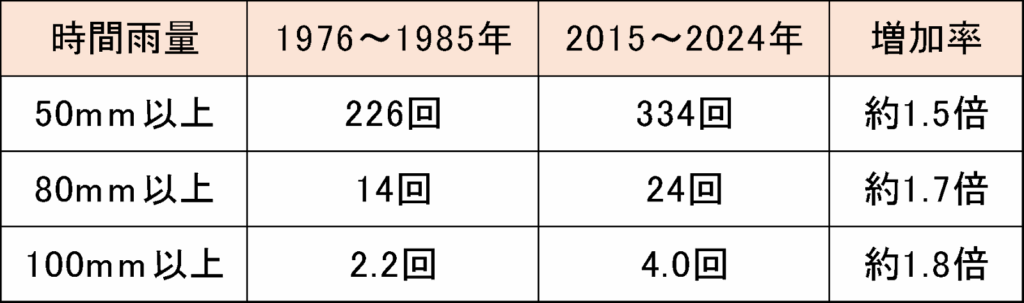

次に、統計期間最初の10年(1976~1985年)と最近10年(2015~2024年)とを比較してみましょう。たとえば、1時間降水量が50mm以上の年間発生回数でみると、統計期間の最初10年では226回であるのに対して、最近10年(2015~2024年)は334回に増え、約1.5倍に増加しています。さらに大雨の1時間降水量を50mm以上、80mm以上、100mm以上と分類すると、より強度の強い雨ほど増加率が大きくなる傾向になっています。

<大雨の平均年間発生件数>

ゲリラ豪雨による住宅への被害は、排水規定以上の降水量によって、雨漏り、床上浸水、土砂災害などの被害がもたらされる可能性があります。また、雨だけではなく、突風や強風により、屋根や外壁が損傷を受けることもあります。場合によっては家屋が倒壊するという恐れも懸念されます。こうしたいつ起こるかわからない自然災害においては、被害に遭った場合を想定して、加入している保険の内容を確認しておく必要があります。

ゲリラ豪雨による被害は火災保険の対象になる?

自然災害に備えるというと、火災保険が思い浮かびます。火災保険は、火災事故以外にも落雷、破裂・爆発による損害を補償します。また、火災保険ではこのような「火災リスク」以外にも、台風や竜巻、雪害、雹害といった「風災リスク」や浸水や土砂崩れなどの「水災リスク」、「盗難・水濡れリスク」などに備えることができます。

ただし、火災保険は保険の対象を建物のみとしており、家具や衣類、冷蔵庫などの身の回り品の損害に備えるには、「家財」の契約が別途必要になります。

また、火災保険といっても、すべての自然災害がカバーできるわけではなく、契約内容や被害状況、使用状況によって補償されない場合があります。

火災保険の契約においては、水災が標準プランで組み込まれているタイプと、特約で追加するタイプのものとがあります。火災保険に加入しているから補償は安心だと思っていても、水災の補償には加入していないということもあるのです。ですから前提として、大雨やゲリラ豪雨による損害の補償を受けるには、「水災」の補償を付ける必要があります。保険会社によっては、水災リスクにおいて「水災リスク縮小支払型」という特約があり、損害保険金の支払い方法を変更できるものもあります。

火災保険の損害保険金は、水災による被害の程度によって、補償の範囲が決められています。建物を対象にした場合では、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水があったときに損害が生じた場合に補償されることになっています。再調達価格とは、失った建物を新規に調達する際にかかるコストのことをいいます。水災で被災したからといっても、すべての損害が補償されるわけではありません。

さらに、損害保険金が支払われるためには、損害の原因が自然災害によって発生したものであることが必要で、経年劣化や外傷がなく原因不明である場合、施工不良による損害に対しては保険金が支払われません。たとえば、雨漏りで被害が生じた場合でも、風、雨、雪、雹などによって建物が損傷し、その結果として雨漏りが発生した場合に限られます。ただ単に風や雨が建物内部に吹き込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害は保険金が支払われません。

ゲリラ豪雨による被害が火災保険の対象になるかどうかは、加入している火災保険の契約内容によって異なり、補償範囲や免責金額などによっても保険金が支払われるのかが違ってきます。万が一に備えるためには、建物の保険金額を含め、火災保険の契約内容が適切な備えであるかどうかを確認しなければなりません。

水災補償が必要かを判断するポイント

火災保険においてまず確認すべきポイントは、自宅でも投資用物件であっても、「加入している火災保険が水災補償に入っているかどうか」です。豪雨による河川の氾濫、浸水、土砂崩れなどの水災は、その被害を補償する個別の保険はありません。火災保険に含まれる補償内容の1つが「水災補償」として対応しています。

水災では深刻な被害が及ぶことが少なくありません。被害を受けて復旧にかかる費用が多額の場合には、家計においても不動産経営においても、大きな痛手となります。修繕等に必要になる費用が保険金でカバーできれば、再建の目途が立てやすくなります。予期せぬ被害に備える手段の一つとして水災補償が位置づけられます。

次に、その物件に水災補償の必要性があるかを検討します。地形から考えると海や河川から離れた土地で、高台だから水災に遭う可能性は低いだろうと判断することもあるでしょう。あるいはマンションの高層階だから水災補償は不要だということもあるでしょう。水災の可能性が低い場合に、あえて保険料を払うのはもったいないと感じる方は多いと思います。そういった火災保険に加入する際の判断の参考にしたいのが、ハザードマップです。

ハザードマップとは、災害時の危険箇所や避難場所、公共機関の所在地などを地図情報として自治体が提供しているものです。水害においては、河川の氾濫や堤防の決壊といった水害被害を最小限に食い止めることを目的として、浸水が予想される区域などの情報を提供しています。ハザードパップにおいて、色がついている場所は浸水の可能性があるのですから、要注意です。一方、色がついていないからといって、安心が担保されている場所ではないことにも注意が必要です。最近は安全だと思われていた土地でも災害が起こるケースが増えています。ハザードマップで危険性が低いからといって、過信しないことも必要です。

国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、「わがまちハザードマップ」で地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧することが可能です。また「重ねるハザードマップ」においては、洪水・土砂災害・津波のリスク情報に加え、土地の特徴や成り立ちなどを重ねて表示することができ、今後の災害の予想に役立てることができます。

マンションの場合では、2階以上の場合には被害に遭いにくいため、水災補償を付けないことがあります。保険商品においても、「マンション向けタイプ」として水災補償がないものがあります。しかし、浸水想定区域に含まれている場合や土砂災害の危険性がある場合には、水災補償を検討した方がよいでしょう。

また、高層階であってもベランダからの浸水が起こる可能性があります。短時間に大量の雨が降るゲリラ豪雨は、ベランダの排水機能を超える雨量になることもあります。マンションの高層階だからと単純に判断せず、必要性を慎重に判断しましょう。

ハザードマップでも浸水が予想される場所ではなく、土地が高台にあるからからといって安心はできません。地価の高いエリアでは、土地を有効活用するために「半地下の建物」が多くなっているからです。アスファルト舗装が多い都市では、1時間に100mm以上の雨量となるゲリラ豪雨になれば、排水機能が追いつきません。半地下の物件ではポンプで排水処理を行いますが、ポンプが壊れたり停電で止まったりすれば排水が不可能になります。ハザードマップで調べることに加え、個別の物件ごとに建物の構造に浸水リスクの可能性があるのかを確認することも必要になります。

近年の水災被害の状況の変化

水災被害は、河川の氾濫などによる「外水氾濫」だけではありません。近年、集中豪雨やゲリラ豪雨により雨が河川へ排水しきれなくなり起こる「内水氾濫」が起こるケースが増えています。ゲリラ豪雨でマンホールから水が噴き出し床上浸水したり、トイレや風呂場から下水が逆流したりすることも起こっています。こうした水災は、河川から離れている場所でも起こり、地面がアスファルトの覆われた都市部で起こりやすいので、「都市型水害」と呼ばれています。

火災保険にどれくらいの人が水災補償を付けているかを、損害保険率算出機構が調査しています(損害保険率算出機構「火災保険 水災補償付帯率」)。全国平均において下記のような結果が発表されており、火災保険に加入している人の約3分の2が水災に備えています。

- 2020年 66.6%

- 2021年 65.4%

- 2022年 64.1%

- 2023年 63.0%

火災保険に水災補償を付ければ、水災リスクに対応でき安心できます。しかし、一方で「保険料が高くなってしまう」といったことで悩む場合もあるかもしえません。

火災保険の水災補償については、契約期間中でも補償や特約を追加したり外したりすることができます。ただし、保険契約の変更にあたるため、契約内容や保険会社によって条件は異なるので、加入している保険会社に問い合わせましょう。

予測が難しいゲリラ豪雨の被害を最小限にするには、事前の対策として保険内容の確認や見直しといった備えも重要です。また、日頃から雨どい、排水溝の清掃や点検といったメンテナンスも被害を最小限にする備えとなります。

執筆:池田幸代

株式会社ブリエ 代表取締役

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー